Im Zentrum steht die Frage, wie der Körper bei sportlicher Belastung mit Eiweiß optimal versorgt werden kann – ohne unnötige Übertreibung, aber auch ohne Mangel. Denn: Proteine allein machen noch keinen Spitzensportler! Entscheidend ist, wie sie in das Gesamtkonzept aus Training, Regeneration und Ernährung eingebettet sind.

Der nachfolgende Lehrbrief von Prof. Dr. Werner Seebauer geht diesen Fragen wissenschaftlich fundiert auf den Grund – mit einem besonderen Fokus auf die physiologischen Grundlagen, die Bedeutung einzelner Aminosäuren (wie Leucin), die Unterschiede tierischer und pflanzlicher Proteinquellen sowie die praktische Umsetzung einer hochwertigen Proteinzufuhr im Alltag von Sportlerinnen und Sportlern.

Proteinbedarf in der Sporternährung – das Wichtigste zusammengefasst:

- Eine erhöhte Proteinzufuhr ist bei intensivem Training sinnvoll – entscheidend ist jedoch die Qualität der Proteinquellen und das ausgewogene Verhältnis aller essenziellen Aminosäuren.

- Der richtige Zeitpunkt für die Proteinaufnahme kann kurzfristig Vorteile bringen – entscheidend bleibt jedoch die kontinuierliche Versorgung über den Tag und über Wochen hinweg.

- Auch in der veganen Sporternährung ist eine optimale Proteinzufuhr möglich – durch kluge Kombinationen pflanzlicher Lebensmittel mit hohem Gehalt an Leucin und weiteren essenziellen Aminosäuren.

Über Gast-Prof. Dr. Werner Seebauer Experte für Präventionsmedizin, Ernährung und Leistungsoptimierung

Prof. Seebauer steht wie kaum ein anderer für fundiertes Ernährungswissen und ganzheitliche Gesundheitsförderung und Prävention. Er war lange Jahre Gast-Professor an der Europa- Universität Viadrina beim Weiterbildungsstudiengang „komplementäre Medizin“ für Ärzte. Aktuell bringt er als Gast-Prof. und Leiter der Präventionsmedizin in der New European Surgical Academy und der ISBA University of Cooperative Education Freiburg sowie Studienleiter des Verbandes Deutscher Präventologen ernährungswissenschaftliches Know-how in der Lehre und Praxis zusammen.

Für die Österreichische Gesellschaft für Sporternährung ist er wissenschaftlicher Beirat und Mitautor beim „Lehrbuch der Sporternährung“. Er war selbst Leistungssportler im brasilianischen Nationalkader für Langstrecken-Outrigger-Rennen (Ocean-Paddel-Competitions) – was ihn zusätzlich besonders nahbar und spezialisiert macht, wenn es um praktische Ernährungstipps und die Leistungssteigerung durch Vitalstoffe der Nahrung geht.

Seine Mission: Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu inspirieren – und wissenschaftlich fundiert, alltagstauglich die State of Science der Ernährung zu erklären. Daher schreibt er auch gerne für uns Informationen zu den Ernährungsthemen und „komplexere Lehrbriefe“ im Zusammenhang mit der „natürlichen Matrix der Nährstoffe“, für alle, die mehr zu Ihrer Ernährung lernen wollen.

Inhalt

Proteinbedarf im Sport

Zweifelsohne benötigt der Körper für den gesteigerten Muskelstoffwechsel bei höheren Belastungen eine höhere Dosis der Proteine. Die Proteinquellen sollten alle essentiellen Aminosäuren (EAS) in guter Dosis enthalten (von den 20 bzw. 21 verschiedenen Aminosäuren sind 8 essentiell und eine semiessentiell; die übrigen kann der Körper selbst synthetisieren). Die Aminosäure Leucin scheint, nach einigen Daten eine etwas größere Rolle im Muskelstoffwechsel zu haben, doch braucht es den Konsum aller EAS ausgewogen. Beim Leucin Gehalt isoliert betrachtet, zeigt sich, dass in Hülsenfrüchten und Samen sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukten (z.B. Käse oder Milchpulver) höhere Mengen Leucin enthalten sind. In Soja ist, abhängig von der Verarbeitungsform, sogar deutlich mehr als in Fleisch und Fisch enthalten (in getrockneten Sojabohnen oder Sojamehl circa 2,8-3,8g/100g, verglichen zu Fisch oder Fleisch mit 1,5-2,3g/100g). Hühnerei enthält nur circa 1,0g und Eiklar 0,9g Leucin pro 100g. Auch Nüsse und Samen (wie Cashew, Kürbis- und Sonnenblumenkerne) enthalten höhere Leucin Gehalte (2,1-2,6g/100g). Somit ist in veganer Nahrung teils mehr Leucin enthalten als in Proteinquellen aus tierischer Herkunft.

Einige Forscher stellten in einer Studie die Hypothese auf, dass für die maximale Proteinsynthese des Muskels 3-4g Leucin in der Proteinzufuhr nach dem Krafttraining Vorteile bringen kann. Dabei wurde 45 Minuten nach dem Krafttraining die Zufuhr verschiedener Kombinationen verglichen (von Kohlenhydraten, oder Kohlenhydraten + Protein, oder Kohlenhydraten + Protein + isoliertem Leucin). Bei solchen Aussagen ist eine kritische Bewertung notwendig. Zum einen sind solche Untersuchungen bislang auf sehr wenige Probanden beschränkt (in o.g. Studie nur 8 Männer), zum anderen besteht in der Ernährungswissenschaft Konsens, dass es auch für den Muskelstoffwechsel entscheidend ist, die adäquate Proteinzufuhr über Wochen bis Monate aus hochwertigen Proteinquellen (mit allen EAS) zu gewährleisten. Die Proteinzufuhr – ebenso mit mehr Leucin Anteilen – unmittelbar nach einem Training mit starker muskulärer Belastung kann zwar kurzfristig den anabolen Effekt etwas steigern und den katabolen Effekt (teilweisen Abbau Muskulärer Strukturen) reduzieren, doch auch diesbezüglich ist die langfristige adäquate Proteinversorgung entscheidender.

Die Wissenschaftler stellten schließlich zusätzlich fest, dass bei anderen hormonellen Bedingungen (wie z.B. mit zunehmendem Alter) der positive Effekt durch die zusätzliche Leucin Zufuhr nicht mehr besteht. Insbesondere bei älteren Männern (70+) ist der Proteinstoffwechsel weniger effektiv (speziell beim Muskelaufbau). Unter anderem deshalb wird bei Senioren der allgemeine tägliche Grundbedarf für die Proteine erhöht bei 1,0g/kgKG geschätzt, statt der sonstigen 0,8g/kgKG (kgKG = Kilogramm-Körpergewicht). Auch hier ist zu bedenken, dass dabei nicht allein die Dosis, sondern viele weitere Faktoren Schlüsselrollen spielen.

Immer müssen, egal ob für ältere oder jüngere Menschen, verschiedene Faktoren der Regeneration und der Stoffwechselbedingungen zusätzlich beachtet werden. Betreffs der Nahrungskomponenten ist zu betonen, dass für den Muskelstoffwechsel und Muskelaufbau die gleichzeitige Zufuhr von Kohlenhydraten und Proteinen von Vorteil ist (Kohlenhydrate verbessern über Insulineffekte den Proteineinbau der Muskel). Die längerfristigen Zusammenhänge verdeutlichen sich bereits darin, dass eine einzelne Krafttrainingseinheit die Proteinsynthese in der Muskulatur etwa 48 Stunden stimuliert.

Das Zeit Fenster unmittelbar bis zu 30 Minuten nach einer Belastung (Training oder Competition) zur schnelleren Regeneration ist hinsichtlich der Rehydrierung und Wiederauffüllung der Kohlenhydratspeicher wichtiger als die für die Protein- und Muskelthematik. Der Muskelaufbau, bzw. Muskelstoffwechsel kann durch die Zufuhr von Proteinen hoher Qualität in diesem Zeit Fenster zwar etwas beschleunigt werden, doch längerfristig (d.h. nach einigen Stunden und über Wochen) ist dieser Vorteil nicht mehr feststellbar, wenn in der Alltagsnahrung genügend Proteine enthalten sind. Bei einer ausgewogenen Ernährung, wie sie in der Ernährungspyramide empfohlen wird, werden diese Proteine bzw. Aminosäuren über die Alltagsernährung mehr als ausreichend zugeführt. Auch bei veganer Ernährung ist die Proteinversorgung mit allen EAS optimal möglich, wenn gute Proteinquellen genutzt werden (Soja und Bohnen sowie Erbsen plus Vollkornprodukte und Samen bzw. Nüsse); die Kombination von Lebensmittel-gruppen in Mahlzeiten ist dabei von Vorteil. Mangelsituationen sieht man bei unausgewogenen bzw. einseitigen Ernährungsformen (z.B. speziellen Gewichtsreduktionsdiäten), oder bei Erkrankungen (z.B. Darmerkrankungen, Intoleranzen).

Man orientierte sich früher bei der Proteinqualität an der biologischen Wertigkeit (Lebensmittel, die alle essentiellen Aminosäuren in adäquater Dosis liefern, werden höherwertig bezeichnet – 100% Wertigkeit wird am Hühnerei definiert). Die Proteine aus Lebensmitteln tierischer Herkunft liefern das komplette Spektrum EAS meist besser als pflanzliche Quellen, doch mit Kombinationen üblicher Lebensmittel können alle EAS auch vegan oberhalb der 100% zugeführt werden.

Kombinationen aus z.B. Cerealien oder Kartoffeln zusammen mit Milchprodukten oder zusammen mit Ei übertreffen die 100% Wertigkeit deutlich, und die Kombination aus Kartoffeln + Soja, oder Bohnen + Mais kommen auch über die 100% Wertigkeit. Man kann also in dieser Wertigkeitseinstufung durch die ausgewogene Kombination von Lebensmitteln alle EAS leicht zuführen.

Seit längerem ist bekannt, dass die Verwertungsfähigkeit (Aufnahmegeschwindigkeit und Verdaubarkeit) der Proteinquellen aus der Nahrung eine wesentliche Rolle bei der Qualität spielen kann. Man analysiert dafür den Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS); aussagekräftiger kann der Digestible Indispensable Amino Acid Score (DIAAS) sein, weil dieser nicht nur die im Stuhl ausgeschiedenen Proteine, sondern die Werte im Dünndarm misst, und so Einschätzungen zu überschüssigen Aminosäuren aus einer Mahlzeit liefert.

In diesem Kontext kann festgestellt werden, dass aufbereitetes Sojaprotein genauso schnell verdaut werden kann wie das Molke Protein (abgesondertes Protein der Milch bei z.B. Käse- oder Quark-Herstellung). Das Kasein als Hauptbestandteil der Proteine der Milch ist hingegen langsamer verdaubar. Dies muss jedoch kein Nachteil sein, weil die Aminosäuren daraus dann etwas später verwertet werden und der Muskelstoffwechsel ohnehin nicht allein kurz nach der Belastung relevant ist, sondern wie beschrieben, durch ein einziges Krafttraining, bis zu 48 Stunden danach höher aktiv ist.

Solche Angaben basieren auf Mittelwerten aus Analysen und Schätzungen, die von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst werden können. Daher ist nochmals zu betonen, dass die Nahrung für sportliche Leistungen zwar bei wichtigen Funktionen Bedeutung hat, doch der wesentlichste Faktor im adäquaten Training liegt, welches ein komplexes System zwischen Belastung und Regeneration benötigt.

Um die empfohlene Proteinzufuhr für Leistungssportler mit intensiven Trainingseinheiten einzuschätzen, lässt sich definieren, dass Kraftsportler täglich zwischen 1,2 und 2,0 g Protein pro kg Körpergewicht (kgKG) konsumieren sollten. Für Ausdauersportler variiert die optimale Zufuhr, abhängig von der Trainingsintensität, zwischen 1,2 und 1,6 g pro kgKG.

Auch beim American College of Sports Medicine schätzt man die Dosis für den leistungsorientierten Sportler bei 1,2 bis 2,0g Protein pro kgKG pro Tag.

Muskelaufbau – Proteinquantität über Zeitfenster limitiert

Zu erwähnen ist, dass es einen sogenannten „Muskelvolleffekt“ gibt, der die Umsetzung von Proteinen in Muskelmasse (anaboler Effekt) innerhalb eines Zeit Fensters von circa 4 Stunden in der Dosis limitiert.

Man sieht in Analysen bei erwachsenen Männern (auch jüngeren Alters), dass nach einem Krafttraining etwa 20g Protein (evtl. 30g) mit einem Anteil von mindestens 10g essentiellen Aminosäuren (EAS) die Muskelproteinsynthese ihr Maximum erreicht und darüberhinausgehende Proteindosen lediglich oxidiert werden (d.h. zur Energielieferung verbrannt werden, oder aber zu Fett umgewandelt und in Fettdepots gespeichert werden, wenn die Energiebilanz bereits überschritten ist).

Für die gute Muskelsynthese ist daher die Zufuhr von 20g (0,2-0,3g/kgKG) hochwertiger Proteine circa alle 4 Stunden optimal (schwere Sportler mit mehr Muskelmasse – über 90 kgKG – können 30g alle 4 Stunden konsumieren – doch dies ist nicht regelhaft notwendig. Wenn bereits viel Muskelmasse besteht und diese lediglich erhalten werden soll, benötigt man geringere Proteinmengen als beim Muskelaufbau zu Beginn.

Nochmals sollte hier betont werden, dass dies lediglich Einschätzungen sind, und viele Faktoren des Trainings bzw. der Belastungsqualität zusätzlich eine Rolle spielen. Es ist immer zu beachten, dass im ernährungs-wissenschaftlichen und ebenso im Präventionsmedizinischen Kontext, wesentlich mehr Faktoren Schlüsselrollen spielen und die Nahrungskomponenten (Makro- und Mikronährstoffe, oder Mineralstoffe) in wesentlich größeren Kontexten zu betrachten sind.

An dieser Stelle wäre es zu komplex, eine umfassende Darstellung vorzunehmen, da die Erläuterung zahlreicher ernährungswissenschaftlicher, immunologischer und metabolischer Faktoren einen Umfang von Lehrbüchern erfordert.

Ein einfacher Vergleich kann den größeren Kontext vielleicht verdeutlichen: „Meisterschaft“ erreicht man nur durch ein langfristiges funktionelles und ausgewogenes Training in Balance zu Regenerationseinheiten und weiteren Rahmenbedingungen. Es ist nicht allein die Muskelfunktion und nicht die Muskelmasse entscheidend. Die Körperfunktionen und die Komposition, die zu hoher physischer Leistungsfähigkeit führen, sind abhängig von verschiedenen Muskelfunktionen und motorischen Zusammenhängen (z.B. der Sehnen-, Gelenk- und Faszien-Funktionen), Durchblutungsfaktoren, der VO2max, dem Energieumsatz, der Regenerationsfähigkeit, der Verletzungsresistenz, und nicht zuletzt Faktoren des Stoffwechsels, des Immunsystems und last but not least der Genetik, etc., worauf jeweils auch die Ernährung wichtige Einflüsse ausübt.

Es ist klar, dies alles ist nicht durch ein schnellen Muskelaufbau erreichbar – die Meisterschaft gewinnen daher Spitzensportler immer erst nach Jahren adäquaten Trainings und allgemeiner Gesundheitsförderung mit den dafür entscheidenden Faktoren.

Der Muskelstoffwechsel, insbesondere die Muskelsynthese, ist, wie betont, neben den Proteinen eng mit der Verfügbarkeit von Kohlenhydraten und Insulineffekten verbunden.

Hier sind die wesentlichen Zusammenhänge:

- Kohlenhydrate als Energiequelle: Kohlenhydrate sind eine primäre Energiequelle für den Körper, insbesondere während intensiver körperlicher Aktivität. Sie werden in Form von Glukose im Blut und Glykogen in den Muskeln gespeichert.

- Insulin und Muskelaufbau: Nach der Nahrungsaufnahme sezerniertes Insulin, spielt eine endscheidende Rolle im Stoffwechsel. Es fördert die Aufnahme von Glucose in die Muskelzellen und stimuliert die Glykogenspeicherung, und es hat dort anabole Eigenschaften, die den Proteineinbau unterstützen.

- Proteinsynthese: Insulin fördert die Proteinsynthese in den Muskeln, indem es die Aktivität von mTOR (mammalian target of rapamycin) steigert, einem Schlüsselregulator für die Proteinsynthese. Hohe Insulinspiegel können den Abbau von Proteinen hemmen, was einen positiven Einfluss auf den Muskelaufbau haben kann.

- Kohlenhydrate und Aminosäuren: Kohlenhydrate können auch die Verfügbarkeit von Aminosäuren erhöhen, die für die Muskelsynthese notwendig sind. Nach dem Verzehr von Kohlenhydraten steigen die Insulinspiegel, was die Aufnahme von Aminosäuren in die Muskelzellen fördert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kohlenhydrate und Insulin eine zentrale Rolle im Muskelstoffwechsel spielen, indem sie die Energieversorgung sicherstellen und den anabolen Prozess der Muskelsynthese unterstützen. Cerealien und Obst sind daher auch für die Muskelsynthese förderlich; auch Hülsenfrüchte, sie lassen den Insulinspiegel zwar nicht besonders steigen, doch haben sie ein gutes Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Proteinen. Mit Abstand von 8-12h vor dem Sport und ab 3 Stunden nach dem Sport (siehe Lehrbriefe Teil 1-3) eignen sich Hülsenfrüchte ideal als Sportnahrung. Soja enthält bei den Hülsenfrüchten den höchsten Proteinanteil und viele Sojaprodukte sind leichter verdaubar verglichen zu Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen und Erbsen.

Wo kann ein Zuviel an Protein Nachteile bewirken?

Da die überschüssigen Proteine in Ketone gespalten und zur Energiegewinnung verbrannt werden, oder bei bereits positiver Kalorienbilanz in Fette für die Fettdepots umgewandelt werden, ist einiges zu beachten. Bei einem nicht übermäßig hohen Körpergewicht besteht in der Regel kein erhöhtes Erkrankungsrisiko durch einen hohen Proteinkonsum. Entscheidend sind dabei die Dosis und die langfristige Zufuhr. Das Gewichtsmanagement spielt in vielen Sportarten eine bedeutende Rolle, insbesondere wenn das Verhältnis von fettfreier Körpermasse und Muskulatur ungünstig im Vergleich zum Körperfettanteil ist.

Eine moderate Erhöhung des Proteinanteils kann in solchen Fällen beim hilfreich sein. Gleichzeitig ist es dann empfehlenswert, die Zufuhr von schnell verdaulichen Kohlenhydraten und Fetten zu reduzieren. Fette liefern mehr als doppelt so viele Kalorien pro Einheit, und Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischen Index können sich nachteilig auf den Fettstoffwechsel auswirken, es sei denn, diese Kohlenhydrate werden in Verbindung mit längeren physischen Aktivitäten, wie beim Ausdauersport, konsumiert.

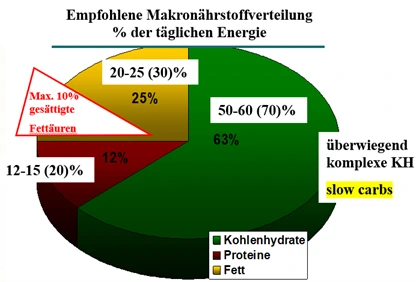

Die ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen zur Energiezufuhr des Tagesbedarfs wird über die Makronährstoffverteilung definiert. Überwiegend wird eine Aufteilung in 50-60% Kohlenhydrate, 20-25% (evtl. 30%) Fett und 12-15% (evtl. gelegentlich 20%) Protein empfohlen (siehe Ernährungskreis Abb1 und Abb.2-4). Sportler der Ultra-Ausdauerdisziplinen können zu bestimmten Trainingsphasen bis zu 70% der Energie aus Kohlenhydraten beziehen (manche afrikanischen Marathonläufer der Weltspitze handhaben dies so), doch dies kann auch schneller zu einer unausgewogenen Verteilung führen. Ein zu niedriger Konsum von Fetten (<20%) kann z.B. die Testosteronbildung einschränken und so auch beim Muskelstoffwechsel von Nachteil sein.

Anmerkung

Die Verteilung ist berechnet an der Tagesenergie – als Mengenverteilung entspricht dies bei Fett nur etwa 10%, da Fett mehr als doppelt so viel Kalorien pro Mengenanteil verglichen zu Kohlenhydraten und Proteinen liefert.

Nachteil des zu hohen Proteinanteils an der Lebensmittelkomposition

Insofern von einem Makronährstoff ein zu hoher Anteil angesetzt wird, muss zwangsläufig an anderer Stelle reduziert werden, was die Ernährung dann schneller unausgewogen werden lässt, zumal man nicht nur die Energiequellen im Blick haben darf, und unbedingt auf die Mikronährstoffe (insbesondere Sekundäre Pflanzenstoffe) achten muss. Die Sekundären Pflanzen-stoffe kommen zum großen Teil aus Lebensmittelgruppen, die mehr Kohlenhydrate enthalten, z.B. Obst, teils Gemüse, aber auch aus Hülsenfrüchten und Samen sowie Nüssen, die reichlich Proteine – und beide letzteren zusätzlich reichlich Fett enthalten.

Wenn manche Autoren sogar von 3-4g Protein pro kgKG sprechen, was entsprechend einen Proteinanteil von bis zu über 60% der täglichen Energieanteile beinhaltet (statt 12-15% oder maximal 20% s. Abb.1), ist dies signifikant mit einer zu einseitigen Ernährung verbunden, weil, speziell in einem solchen Ausmaß, bestimmte Lebensmittelgruppen automatisch deutlich reduziert werden müssen. Zudem ist bei vielen Menschen mit den Proteinquellen meist auch ein zu hoher Konsum von tierischen Lebensmitteln verbunden, die gleichzeitig zu viele gesättigte Fettsäuren enthalten, was sowohl sport- als auch präventionsmedizinisch diverse Nachteile mit sich bringen kann.

Ein oft zitierter Satz: „Bei längerfristig zu hoher Proteinzufuhr können Nierenprobleme resultieren!“

Stimmt das? Das ist nicht ausreichend belegt, es braucht mehr Langzeitstudien!

Ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von 2023 beschreibt die Fakten folgend: „Derzeit keine Evidenz, dass hohe Proteinzufuhr das Risiko für Nierensteine oder -erkrankungen erhöht“

Die Proteinzufuhr der neun in die Auswertung einbezogenen Studien lag zwischen 1,0 und 3,3 g/kg Körpergewicht / Tag. Zu den untersuchten Erkrankungen (Endpunkte) zählten chronische Nierenerkrankungen, Nierensteine und die nieren-funktionsbezogenen Parameter Albuminurie, GFR, Serumharnstoff, pH-Wert im Urin sowie Calciumausscheidung im Urin. Insgesamt ergab sich für die meisten dieser Endpunkte kein Zusammenhang mit einer höheren Proteinzufuhr. Eine hohe Proteinzufuhr ist zwar wahrscheinlich mit einer erhöhten Calciumausscheidung im Urin – einem Risikofaktor für die Bildung von Calciumsteinen – verbunden, allerdings zeigt die Gesamtevidenz keinen Zusammenhang zwischen der Proteinzufuhr und dem Risiko für das Auftreten von Nierensteinen. Für sichere Aussagen fehlen Langzeitstudien.

Die meisten der analysierten Studien sind jedoch von eher kurzer Dauer, so dass Langzeitfolgen über Jahrzehnte derzeit nicht beurteilt werden können. „Wir können nicht endgültig beurteilen, ob eine langfristig hohe Proteinzufuhr Parameter für Nierenerkrankungen beeinflusst“, sagt DGE-Präsident Prof. Bernhard Watzl. „Wir brauchen unbedingt Langzeitstudien, um herauszufinden, ob die Albuminausscheidung tatsächlich nicht ansteigt und die glomeruläre Filtrationsrate im Alter nicht sinkt, wenn die Proteinzufuhr die aktuellen Empfehlungen über einen Zeitraum von Jahrzehnten übersteigt. Erst dann ist es möglich, Aussagen über höhere Proteinzufuhrmengen als quasi sicher einzustufen“.

Anders könnten Krankheitsrisiken durch eine zu hohe Proteinzufuhr gesehen werden, wenn bereits bestimmte Erkrankungen vorliegen. Einige Studien* mit Diabetikern belegen, dass diejenigen, die zu viel Protein (mehr als 20% Proteinanteil) konsumieren, mehr Nierenerkrankungen entwickeln.

Insbesondere wenn auch ein hoher Blutdruck oder hohe Blutzucker- und Blutfettwerte vorliegen, steigt die Gefahr einer Nierenerkrankung über Schäden an den Nieren noch deutlich an. Die Nieren verlieren dann schneller an ihrer Puffer- und Filterfunktion. (Quelle: Diabetes-Deutschland.de / Prof. Dr. med. Werner A. Scherbaum; Direktor der Klinik für Endokrinologie, Diabetologie). *Anmerkung: Die Studienlage ist jedoch kontrovers – verschiedene Studien zeigen dies nicht (daher Position der DGE – siehe oben)

Wesentlich bleibt für den gesunden Mensch festzuhalten, dass man bei einem zu hohen Proteinanteil in der Ernährung nicht bei anderen Lebensmitteln einsparen sollte, die die Sekundären Pflanzenstoffe liefern. Bei Nahrungskomponenten aus dem Ernährungskreis sollte man noch mehr darauf achten, wie die Lebensmittelkomposition ausgewogen bleibt. Es besteht sonst schneller ein Risiko für ein Mangel bei bestimmten Mikronährstoffen. Am besten sollte bei einem höheren Proteinanteil in der Komposition dann bei Lebensmitteln mit mehr Fettanteil eingespart werden und besonders auf den Konsum von mehr Gemüse, Obst, Vollkorncerealien und Hülsenfrüchten geachtet werden.

Die Ernährungsgewohnheiten in Deutschland sehen jedoch anders aus. Die Nationalen Verzehrs Studien des RKI zeigen, dass die Personen, die mehr Protein konsumieren auch mehr tierische Lebensmittel mit mehr gesättigten Fetten verzehren; und umgekehrt deutlich zu wenig Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte konsumieren; wie die Mehrheit der Bevölkerung. Die Empfehlung von mehr Proteinanteilen verleitet schneller zu unausgewogener Komposition der Ernährung. Übrigens es zeigt sich: „…dass bei einer diabetischen Nephropathie sich der Konsum von Soja-Protein gegenüber Casein günstig auswirkt…“ (Diabetes-Deutschland.de)

Die Leitfäden für die Protein-Tagesdosis bei leistungsorientiertem Sport bleiben bei der Empfehlung von 1,2 bis 2,0g pro kgKG pro Tag für Kraftsportler und 1,2 bis 1,6g pro kgKG für Ausdauersportler. Das ist leicht und gut über die Proteinquantität zu erreichen, die 12-15% des Tagesenergiebedarf ergibt. Lediglich zu speziellen Belastungsphasen oder bei zwischenzeitlichen Phasen zur Gewichtsreduktion kann der Proteinanteil bei 20% der Tagesenergie liegen. Wichtig ist immer die gute Proteinqualität, die alle essentiellen Aminosäuren (EAS) in guter Bioverfügbarkeit liefert. Das ist auch vegan leicht erreichbar – bei ausgewogener Lebensmittelkomposition.

Bei Nüssen und Samen sollte ein zeitlicher Abstand zur Aktivität beachtet werden, wenn es sich um Leistungssport handelt und die schnellere Flüssigkeits-zufuhr und schnellere Regeneration notwendig sind (siehe Thema Regenerationsförderung – weitere Lehrbriefe).

Es ist empfohlen, sich nicht lediglich an den Prozentanteilen der Makronährstoffe zu orientieren. Viel wichtiger ist die ausgewogene Verteilung verschiedener Lebensmittelgruppen (Abb. 2 bis 4). Darüber können 20% und nötigenfalls mehr Proteinanteile leicht realisiert werden, und es sind gleichzeitig die Quellen für die Mikronährstoffe ideal, wenn die Lebensmittel vielfältig konsumiert werden (ausgewogen und vielfältig heißt unter anderem, dass Lebensmittel unterschiedlicher Gruppen pflanzlicher Herkunft dominieren sollten – mindestens ca. 70%. D.h.: auch Hülsenfrüchte + Samen; und nicht einseitig Cerealien, oder Kartoffel und Reis sowie Weißmehlprodukte!)

Der Vorteil von natürlichen Lebensmitteln gegenüber isolierten Proteinen besteht auch darin, dass dort neben den Proteinen gleichzeitig Kohlenhydrate und Vitamine – sowie bei pflanzlichen Quellen Sekundäre Pflanzenstoffe vorliegen. Dies hat verschiedene Vorteile. Wie dargestellt braucht es für den optimalen Muskelstoffwechsel immer auch die Kohlenhydrate. Hülsenfrüchte haben beispielsweise ein gutes Verhältnis von Proteinen und Kohlenhydraten.

Anmerkung: Bei der Berechnung des Proteinbedarfs für den Muskelaufbau sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie der Anteil der Eiweißstrukturen in Muskelfleisch, die Bioverfügbarkeit des Proteins aus der Nahrung, katabole Anteile sowie der tägliche Grundbedarf und metabolische Bedingungen. Diese Aspekte ermöglichen es, den Proteinbedarf zur Synthese einer definierten Muskelmasse abzuschätzen: Es zeigt sich, dass für die Synthese von 1 kg Muskelmasse etwa die doppelte Menge an Protein im Vergleich zum Grundbedarf erforderlich ist (der Grundbedarf bei Erwachsenen bis zum 65. Lebensjahr beträgt 0,8 g pro kg Körpergewicht pro Tag). Das bedeutet, dass unter optimalen Bedingungen ein Bedarf von etwa 1,6 g Protein pro kg Körpergewicht und Tag besteht (mehr Informationen zu Berechnungsgrundlagen zum Metabolismus und der Muskelsynthese an anderer Stelle). Eine grundlegende Voraussetzung für die Muskelsynthese ist jedoch das angemessene und effektive Training!

Nehmen wir als Beispiel einen Athleten mit einem Körpergewicht von 80 kg, der das Ziel verfolgt, innerhalb einer Woche 1 kg Muskelmasse aufzubauen (was in der Realität unrealistisch ist, jedoch zur Vereinfachung des Rechenmodells gewählt wird). Dies würde einen zusätzlichen Proteinbedarf (für die kontraktilen Eiweißstrukturen in Muskeln) von 45g pro Tag erfordern, zuzüglich des täglichen Grundbedarfs von 64 g und katabolen Effekten von etwa 20 g. Das ergibt insgesamt einen Bedarf von 129 g Protein pro Tag, was ungefähr 1,6g pro kg Körpergewicht pro Tag entspricht (bei schwereren Sportlern ergibt sich die gleiche Relation in der Formel).

Da die katabolen, also muskelabbauenden Faktoren vom Training und anderen Bedingungen abhängig, unterschiedlich und auch mal höher sein können, kann man durchaus den Spielraum einräumen und bis zu 2,0g/kgKG/Tag ansetzen. Viele Sportler werden dies jedoch nicht für deren Muskelsynthese benötigen.

Wie beschrieben, Protein, das über diesen Bedarf hinaus konsumiert wird, dient lediglich der Energiegewinnung und wird nicht für die Muskelsynthese genutzt (wird lediglich verbrannt oder bei Kalorienüberschuss in Fett umgewandelt).

Es wird immer empfohlen bei Krankheiten oder Beschwerden den persönlichen Arzt zu konsultieren.

Nutzungsbedingungen: Die Inhalte dieses Artikels oder Lehrbriefes dienen Bildungszwecken und stellen keine persönliche medizinische Beratung dar. Bei Fragen zu einer Erkrankung sollten Sie stets den Rat Ihres Arztes oder eines anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleisters einholen. Es ist wichtig, dass Sie niemals den professionellen medizinischen Rat ignorieren oder zögern, diesen einzuholen, nur weil Sie etwas auf dieser Website oder den Informationsmaterialien gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich der allgemeinen Aufklärung und sollten nicht als Ersatz für eine persönliche Beratung durch qualifizierte medizinische Fachkräfte, die Sie vor Ort beurteilen können, betrachtet werden.